»Wenig Wissen, ein bisschen Herz, das ist alles.«

Am Pfingstsonntag lädt der Staatsopernchor gemeinsam mit Mitgliedern des Internationalen Opernstudios zum Konzert in die Staatsoper im Schiller Theater ein. Mit der »Petite Messe solennelle« steht eine der wichtigsten geistlichen Kompositionen Gioachino Rossinis, die zugleich den Schlusspunkt seiner außergewöhnlichen Komponistenlaufbahn markiert, auf dem Programm.

Dass er ein Meister der italienischen Oper, insbesondere der komödienhaften Buffa war, steht außer Frage. Gioachino Rossini hat nie verleugnet, dass dies seine eigentliche Domäne war, wo er sich zu Hause fühlte und die ihm mehr als alles andere »lag«. Seine weiteren Aktivitäten, obschon bedeutungsvoll genug, traten demgegenüber in den Hintergrund, sowohl bei den Zeitgenossen als auch bei den Nachgeborenen. Zu den vernachlässigten Teilen seines erstaunlich umfangreichen und letztlich durchaus vielseitigen Œuvres gehören auch drei große geistliche Vokalwerke, die den reifen bzw. späten Rossini repräsentieren: die 1820 in Neapel uraufgeführte Messa di Gloria für Soli, Chor und Orchester, das zu Beginn der 1830er Jahre entstandene Stabat Mater (dessen überarbeitete, 1842 von Gaetano Donizetti erstmals dirigierte Zweitfassung Rossini einen herausragenden Erfolg einbrachte) sowie die Petite Messe solennelle, die trotz der äußerlich reduzierten Besetzung von lediglich zwei Klavieren und Harmonium, die sich zu den vokalen Solo- und Chorstimmen gesellen, ein ebenso anspruchsvolles wie opulentes Werk darstellt.

Das mit einer Spieldauer von rund 90 Minuten für eine Messe ungewöhnlich ausgedehntes Stück zählt zu jenen Kompositionen, die Rossini augenzwinkernd als »Péchés de vieillesse«, als »Sünden des Alters«, bezeichnet hat. Dass er diesen Werken, die immerhin Klaviermusik, Lieder, Vokalensembles und ebenjene Petite Messe solennelle umfassen und aus ca. 150 Einzelstücken bestehen, keine größere Bedeutung beigemessen hat, stimmt allenfalls zur Hälfte. Rossini dürfte, nach allem was wir wissen, über soviel ästhetisches Urteilsvermögen verfügt haben, seine ja keineswegs geringen kompositorischen Aktivitäten im Spätherbst seiner Karriere nicht einfach als wertlos abzutun. Immerhin haben sie Resonanz gefunden, etwa im Rahmen der bald legendär gewordenen »samedi soirs«, der samstäglichen Abendkonzerte, die Rossini in seiner Villa im Pariser Vorort Passy in unregelmäßigen Abständen veranstaltete und zu denen immer wieder hochgestellte, einflussreiche Personen der französischen Gesellschaft geladen waren.

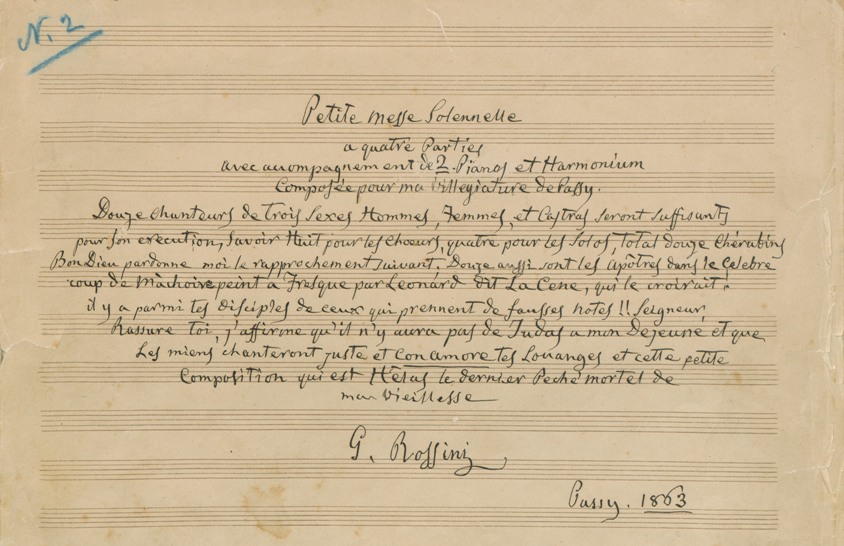

Ein solch umfängliches Werk wie die Petite Messe solennelle – eine »kleine Messe« ist sie nun wahrlich nicht – schrieb sich freilich nicht nebenbei. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass Rossini sich in den Jahren nach 1855, als er seine italienische Heimat ein letztes Mal verließ, um wiederum in Paris Quartier zu nehmen, auf einem unerwarteten kreativen Höhenflug befand und nach einer längeren Zeit, die von gesundheitlichen Problemen und depressiver Stimmung überschattet war, wieder systematisch zu komponieren begonnen hatte und nach Herausforderungen suchte, seine künstlerische Produktivität unter Beweis zu stellen, so bedurfte es doch eines äußeren Anstoßes. Die Gelegenheit bot sich im Herbst 1863, als Rossini von dem befreundeten Pariser Aristokraten Graf Michel-Frédéric Pillet-Will gefragt wurde, ob er nicht für die Einweihung der Privatkapelle von dessen Gemahlin, der Comtesse Louise Pillet-Will, eine Vertonung des katholischen Messordinariums verfertigen könne. Rossini kam dieser Bitte nach und brachte in den kommenden Wochen und Monaten sein Werk zu Papier, die letzte große Komposition aus seiner Feder. Die Worte, die er dem Manuskript beigab, lassen bei allem koketten »understatement«, allen humorigen Wortspielen und aller distanzierender Ironie doch den Stolz erkennen, den Rossini bei der Vollendung der Partitur offenbar verspürte: »Lieber Gott – voilà, nun ist diese arme, kleine Messe beendet. Ist es wirklich heilige Musik [musique sacrée], die ich gemacht habe, oder ist es vermaledeite Musik [sacrée musique]? Ich wurde für die Opera buffa geboren, das weißt Du wohl! Wenig Wissen, ein bisschen Herz, das ist alles. Sei also gepriesen und gewähre mir das Paradies.«

Im Gegensatz zur Messa di Gloria und zum Stabat Mater, die Rossini bereits ein glänzendes Zeugnis als Kirchenmusikkomponist ausgestellt hatten, wirkt die Petite Messe solennelle zwar weniger zupackend und klanggewaltig, jedoch in noch größerem Maße von einem hohen kompositionstechnischen Anspruch getragen. Die intensiven Studien der Musik Johann Sebastian Bachs, die Rossini ab den späten 1850er Jahren betrieb – er war einer der Subskribenten der Bach-Ausgabe und erwartete geradezu sehnsüchtig das Erscheinen des jeweils nächsten Bandes –, haben sich unmittelbar in der Petite Messe solennelle niedergeschlagen: Eine gegenüber früheren Werken deutlich gesteigerte kontrapunktische Dichte des Tonsatzes ist das offensichtlichste Merkmal. Hinzu kommt eine auffällige Hinwendung zu Chromatismen und einer harmonischen Sprache, die nur noch sehr bedingt mit den einfachen, weitgehend unkomplizierten akkordischen Abfolgen und Verläufen seiner Erfolgsopern der 1810er und 1820er Jahre vergleichbar ist. Die musikalische Entwicklung war im mittleren 19. Jahrhundert rasant vorangegangen, gerade auf dem Feld der Harmonik: Rossini verschloss sich diesen Errungenschaften nicht, wenngleich er auch keineswegs an der Spitze des Fortschritts marschierte. Was ihm aber in Petite Messe solennelle ebenso wie in seinen nach wie vor europaweit populären Bühnenwerken gelang, war das Einbringen von eindrucksvollen melodischen Erfindungen, von Kantilenen bezwingender musikalischer Schönheit, die seit jeher zum »Markenzeichen« des Komponisten Rossini gehörten. Zuallererst waren es diese Qualitäten, die dem Werk Aufmerksamkeit sicherten und wesentlich zu dessen Anerkennung beitrugen.

Rein formal handelt es sich bei der Petite Messe solennelle um die Komposition des traditionellen lateinischen Messetextes mit den obligatorischen Teilen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei. Zusätzlich sind zwei weitere Stücke aufgenommen, das Offertorium (in instrumentaler Gestalt als einem vom Klavier gespielten »Prélude religieux« vorliegend) sowie eine Vertonung des »O salutaris hostia«, Verse aus einem Fronleichnamshymnus von Thomas von Aquin aus dem 13. Jahrhundert. Die textreicheren Abschnitte, das Gloria und das Credo, sind zudem noch weiter untergliedert, analog zu den meisten Messevertonungen, zumal der klassisch-romantischen Zeit.

Rossini hat sein Werk so konzipiert, dass dem Chor zwar die Hauptaufgabe zufällt, die vier Vokalsolisten aber desgleichen gefordert sind, sowohl im Hinblick auf den Umfang ihrer Partien als auch hinsichtlich der stimmlichen Ansprüche. Organisch strömende Melodielinien haben sie auszugestalten, mit Eleganz und Charme, zuweilen auch mit energischer Verve und Durchschlagskraft. Die Solostimmen wie der Chor sind zudem darauf verwiesen, ein breites dynamisches Spektrum abzudecken – von gedämpften, zurückhaltend-sanften »sotto voce«-Tönen bis hin zu formidablen klanglichen Ausbrüchen, auf die Rossini nach opernhafter Manier durchaus nicht verzichtet. Mehrere eindrucksvolle A-Cappella-Passagen – besonders auffällig im »Christe eleison« sowie im »Sanctus« lassen die strenge Schule des Komponierens aufscheinen. Gerade hier zeigt es sich, dass Rossini keinesfalls nur der Schöpfer schöner, eingängiger Melodien war, sondern auch mit einer ihm gegenüber mehr als nur einmal angemahnten »Tiefgründigkeit« tonsetzerisch zu Werke gehen vermochte. Wer Rossini generell Oberflächlichkeit oder Harmlosigkeit unterstellt, sollte anhand der Petite Messe solennelle eigentlich eines Besseren belehrt sein: So facettenreich und immer gut für Überraschungen sein gesamter Lebensweg und seine gesamte Persönlichkeit war, so vielgestaltig wirkt auch dieses großformatige Stück Musik, für das Rossini noch einmal bemerkenswerte gestalterische Kräfte aktiviert hat.

Sonderlich einheitlich im Stil ist die Petite Messe solennelle indes kaum – die Partitur zeichnet in der tat eine gewisse Buntscheckigkeit aus. Episoden, die man prinzipiell auch in einer Opera buffa finden könnte, stehen neben Partien von immenser kontrapunktischer Ambition, vor allem in den großen Doppelfugen des »Cum Sancto Spiritu« und des »Et vitam venturi saeculi«, die das Gloria bzw. das Credo beschließen. Das Tenor-Solo »Domine Deus« würde hingegen auch auf der Opernbühne eine gute Figur machen, während Stücke wie das »Quoniam« für den Bass-Solisten oder die der Sopranistin anvertrauten »Crucifixus« und »O salutaris hostia« Szenen ganz eigener Art darstellen, die weder dem Theater- noch dem Kirchenstil genuin zugehörig scheinen. Und im Agnus Dei für Alt-Solo und Chor waltet ohnehin eine Expressivität, die wahrscheinlich nur die Wenigstens mit dem Namen Rossini in Verbindung bringen würden.

Sowohl die zeitgenössischen Hörerschaft als auch die Nachwelt zeigten sich von der Petite Messe solennelle stark beeindruckt. Die Uraufführung am 14. März 1864 im privaten Rahmen vor einer Anzahl von handverlesenen Gästen bei Graf und Gräfin Pillet-Will ließen die besonderen Qualitäten des Werkes eindringlich hervortreten. Das »petite« des Titels bezog sich eben nicht auf den Umfang und das künstlerische Anspruchsdenken, sondern einzig und allein auf die bewusst reduzierten Aufführungskräfte: Mit lediglich einem Dutzend Sängerinnen und Sänger und den besagten wenigen Tasteninstrumentspielern wollte Rossini sein Werk realisiert sehen. Die erste öffentliche Aufführung in Paris unmittelbar nach der Premiere ließ jedoch bereits den Ruf nach einer Orchesterversion aufkommen, um das Werk auch in größeren Sälen und mit entsprechend umfangreicheren Kräften zum Erklingen bringen zu können. Rossini ist diesem durchaus verständlichen Wunsch einige später nachgekommen, jedoch unter der Bedingung, dass diese Fassung zu seinen Lebzeiten nicht gespielt werden sollte.

Für ihn war das Werk so, wie er es konzipiert und geschrieben hatte, voll und ganz gültig und bedurfte keiner klanglichen Aufblendung durch die Farbpalette des großen Orchesters. In einem im Sommer 1865 verfassten Brief an Franz Liszt, mit dem er in jenen Jahren häufiger in Kontakt war, hat er nach einer weiteren Darbietung im Hause der Eheleute Pillet-Will seine Ansicht hierzu sehr deutlich artikuliert, unnachahmlich in Inhalt und Diktion. Rossini, dem großen Meister der Oper, der italienischen wie der französischen, aber auch dem eminenten Könner auf dem Gebiet der sakralen Musik, sei deshalb auch das letzte Wort gegeben: »Diese [meine] Messe wurde aufgeführt von tüchtigen Künstlern […] und begleitet von zwei Klavieren und einem Harmonium. Die führenden Komponisten von Paris (einbegriffen mein armer Kollege Meyerbeer, der nicht mehr unter den Lebenden weilt), haben mich – entgegen meinem Verdienst – sehr gelobt. Man will, dass ich sie instrumentiere, damit sie dann in irgendeiner der Pariser Kirchen aufgeführt werden kann. Ich habe Widerwillen, solche Arbeit zu übernehmen, weil ich in diese Komposition all mein kleines musikalisches Wissen gelegt habe und weil ich gearbeitet habe mit wahrer Liebe zur Religion.«