»Diese Musik gräbt sich in die Seele« – Das Trio September spielt Dvořák

Des Öfteren schon haben sie im Trio zusammengespielt, nun haben sie auch einen Namen für ihr Ensemble gefunden.

Des Öfteren schon haben sie im Trio zusammengespielt, nun haben sie auch einen Namen für ihr Ensemble gefunden.

Georg Friedrich Haas’ Kammeroper »Thomas« wird derzeit in einer Inszenierung von Barbora Horáková im Rahmen von LINDEN 21 gezeigt. Sie handelt von den Erfahrungen, die der Hinterbliebene Thomas durchlebt, als sein geliebter Freund aus dem Leben scheidet. mehr …

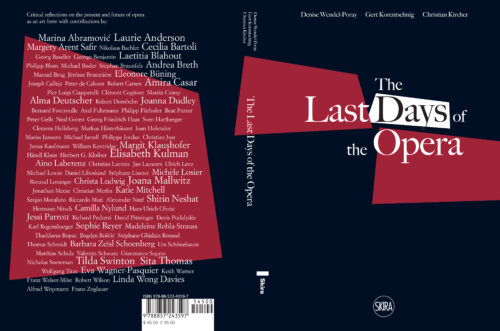

Ist Oper vom Aussterben bedroht? Ist sie heute der Dinosaurier, gegen den sie selbst in ihrem ursprünglich so innovativen, revolutionären Anspruch, angekämpft hat? Das Ende Januar im Skira-Verlag erschienene Buch „Die letzten Tage der Oper“ sucht Antworten auf die Frage, wo das Genre Musiktheater heute im 21. Jahrhundert steht und in Zukunft stehen könnte. Matthias Schulz hat einen der rund 100 Essays dafür verfasst, den Sie hier lesen können.

Große Sonderprojekte wie das Sommerkonzert oder »Staatsoper für alle« sind eine besondere Aufgabe – für die Musiker:innen der Staatskapelle Berlin, aber auch für alle, die im Hintergrund arbeiten. Orchesterinspektor Uwe Timptner erzählt von den Herausforderungen seines ungewöhnlichen Jobs .

Das Ensemble Limewood stellt sich die Aufgabe, Musik von Frauen sicht- und hörbar zu machen – die Arbeit von Komponistinnen wie jene von Sängerinnen.

Neben zwei Klassikern der Moderne in Frankreich, Debussys »Prélude à l’Après-midi d’un faune« und Strawinskys »Petruschka«, führt das Abonnementkonzert VII zu einem der jüngeren und höchst erfolgreichen Exponenten der zeitgenössischen französischen Musik: zu Benjamin Attahir und der Uraufführung seines Violinkonzerts »Layal«.

Otmar Suitner, der von 1964 bis 1991 Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden war, hätte am 16. Mai seinen 100. Geburtstag gefeiert. Dr. Detlef Giese erinnert sich an seine Lieblingsaufnahmen mit Suitner.

Die Staatskapelle Berlin spielt mit András Schiff als Pianist und musikalischem Leiter Johann Sebastian Bachs »Brandenburgische Konzerte« Nr. 1–6 BWV 1046–1051 an zwei aufeinanderfolgenden Abenden im Pierre Boulez Saal.

Regisseur Vincent Huguet beschreibt sein Konzept, Mozarts Da-Ponte-Opern als einen Zyklus auf die Bühne zu bringen.

Zum 200. Jubiläum des Berliner Staatsopernchores, das wir 2021 feiern, gibt es in dieser Serie wöchentlich wieder einen #ThrowbackThursday mit interessanten Fakten und Wissenswertem aus der Geschichte des Staatsopernchores für Euch.

Woche 17: Der Staatsopernchor feiert Geburtstag – das 200-Jahre-Jubiläum 2021

Zum 200. Jubiläum des Berliner Staatsopernchores, das wir 2021 feiern, gibt es in dieser Serie wöchentlich wieder einen #ThrowbackThursday mit interessanten Fakten und Wissenswertem aus der Geschichte des Staatsopernchores für Euch.

Woche 16: Der neue Berliner Hofopernchor singt Webers neuen »Freischütz« 1821

Zum 200. Jubiläum des Berliner Staatsopernchores, das wir 2021 feiern, gibt es in dieser Serie wöchentlich wieder einen #ThrowbackThursday mit interessanten Fakten und Wissenswertem aus der Geschichte des Staatsopernchores für Euch.

Woche 15: Der Staatsopernchor singt bei der Wiedereröffnung des Opernhauses Unter den Linden 1955

Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums gratulieren unser Intendant Matthias Schulz und unser Generalmusikdirektor Daniel Barenboim dem Staatsopernchor zu seinem runden Geburtstag. mehr …

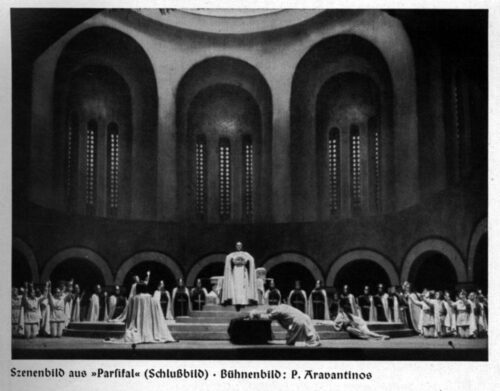

Zum 200. Jubiläum des Berliner Staatsopernchores, das wir 2021 feiern, gibt es in dieser Serie wöchentlich wieder einen #ThrowbackThursday mit interessanten Fakten und Wissenswertem aus der Geschichte des Staatsopernchores für Euch.

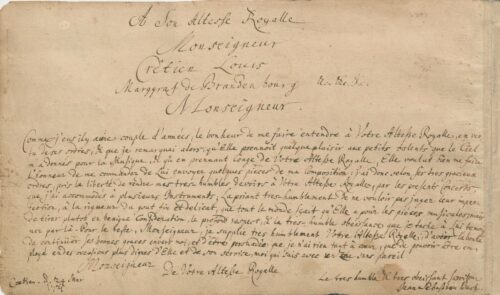

Woche 14: Der Staatsopernchor singt Wagners »Parsifal« für die Schallplatte 1928

Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Berliner Staatsopernchores, das wir 2021 feiern, hat Maria Ossowski eine Reportage über unseren Chor geschrieben. mehr …

Zum 200. Jubiläum des Berliner Staatsopernchores, das wir 2021 feiern, gibt es in dieser Serie wöchentlich wieder einen #ThrowbackThursday mit interessanten Fakten und Wissenswertem aus der Geschichte des Staatsopernchores für Euch.

Woche 13: Der Staatsopernchor zwischen Alt und Neu: »AscheMOND oder The Fairy Queen« 2013

Zum 200. Jubiläum des Berliner Staatsopernchores, das wir 2021 feiern, gibt es in dieser Serie wöchentlich wieder einen #ThrowbackThursday mit interessanten Fakten und Wissenswertem aus der Geschichte des Staatsopernchores für Euch.

Woche 12: Der Staatsopernchor nimmt »Berühmte Opernchöre« auf 1977/78

Zum 200. Jubiläum des Berliner Staatsopernchores, das wir 2021 feiern, gibt es in dieser Serie wöchentlich wieder einen #ThrowbackThursday mit interessanten Fakten und Wissenswertem aus der Geschichte des Staatsopernchores für Euch.

Woche 11: Die aktuellen Meistersinger – der Staatsopernchor bei Wagners Festoper 2015