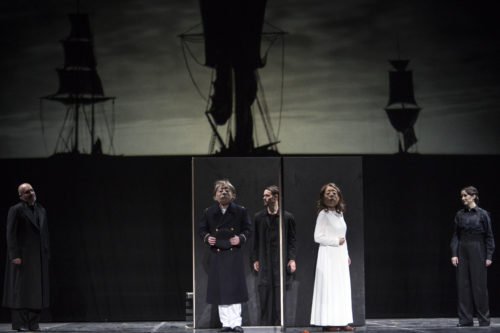

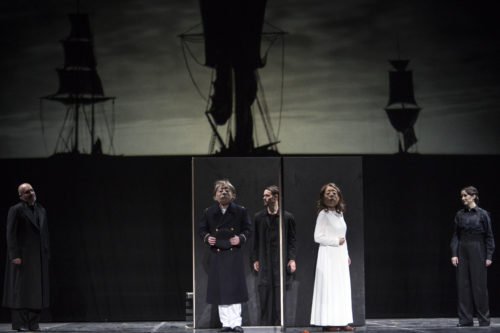

Am 9. März feiert Jörg Widmanns Oper »Babylon« in einer überarbeiteten Berlin Fassung Premiere an der Staatsoper Unter den den Linden. Der Komponist stellt die multikulturelle Gesellschaft der vorantiken Hochkultur-Metropole ins Zentrum seiner Oper. Dramaturg Roman Reeger beleuchtet den Mythos Babylon.

mehr …

»himmelerde«, das am 17. Januar 2019 in der Staatsoper Unter den Linden uraufgeführt wurde, greift auf Motive der Romantik zurück. Dramaturgin Jana Beckmann beleuchtet die Epoche, ihre Begleitumstände und Protagonisten.

mehr …

Beziehungsreich stehen die Gestalten in der griechischen Mythologie in ihrer Welt und zueinander. Nicht von ungefähr haben sich Opernlibrettisten und -komponisten seit jeher beständig von jenen alten, immer wieder neu faszinierenden Erzählungen anregen lassen, von mündlich überlieferten, später dann auch schriftlich fixierten Geschichten, in denen – mit mancherlei Variationen und alternativen narrativen Strängen – die Urgründe und Motivationen wie die Irrungen und Wirrungen des Denkens, Fühlens und Handelns von Göttern, Halbgöttern und Menschen zum Vorschein gelangen.

mehr …

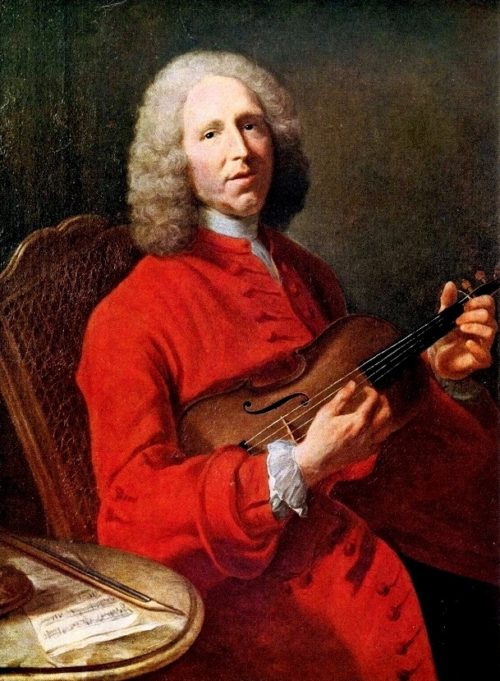

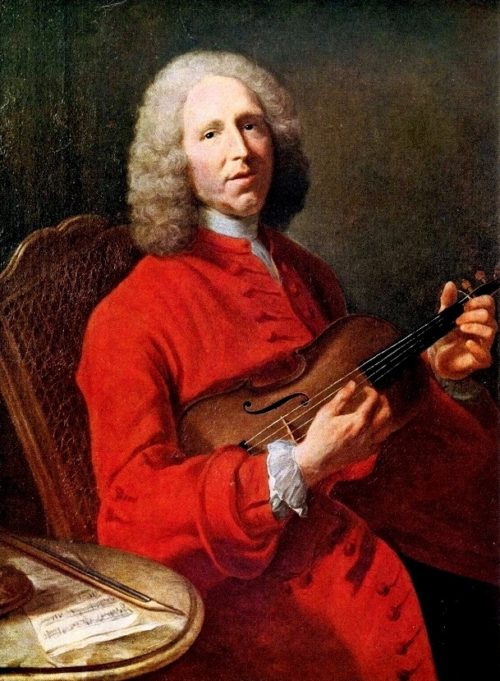

Wie ein einsamer Riese stand er inmitten seiner Zeit. Jean-Philippe Rameau, von der Nachwelt als ein hochorigineller Repräsentant der französischen wie der europäischen Musikkultur angesehen, blieb zeit seines Lebens ein Unangepasster, ein Nonkonformist, gar ein Außenseiter.

mehr …

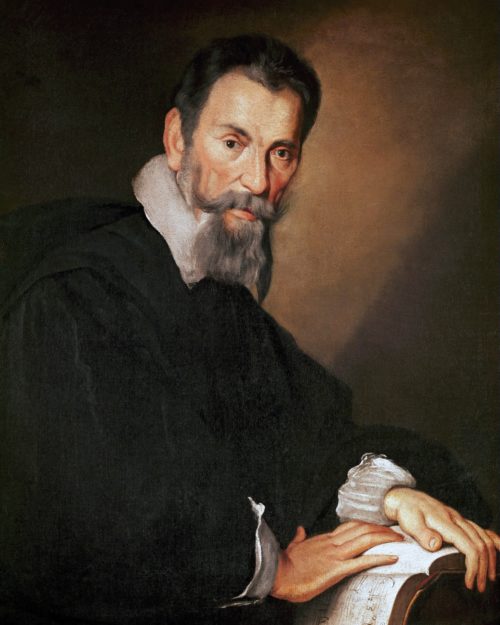

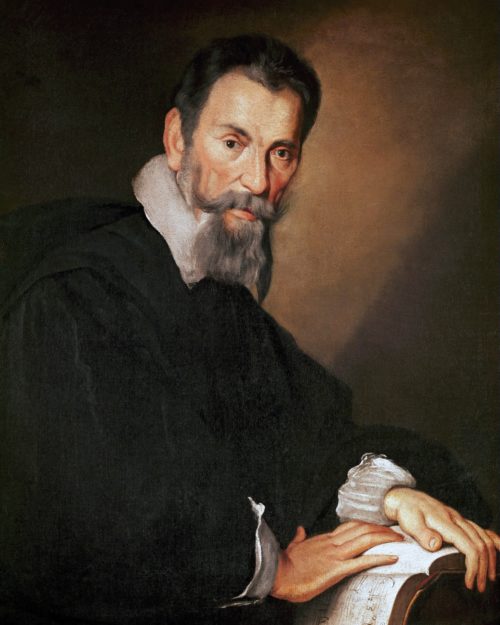

Claudio Monteverdi (1567–1643) war der tonangebende Komponist in Italien um 1600. Seine Musik entwickelte sich weg von der a-cappella-Vokalpolyphonie der Renaissance hin zu einem expressiveren Stil für Solostimmen und Begleitung, wie er für den musikalischen Barock typisch wurde. Seine neun Madrigalbücher, drei Bücher mit geistlicher Musik und die drei überlieferten Opern sind sowohl Zusammenfassung wie auch Revolution der damaligen Möglichkeiten.

mehr …

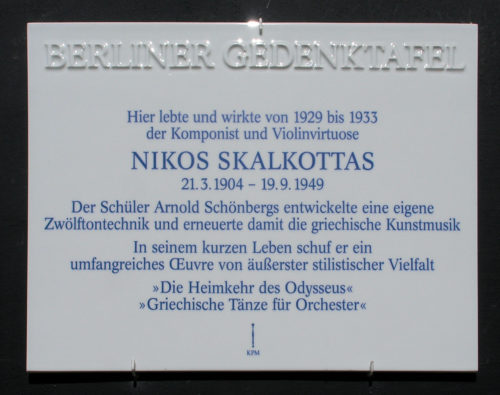

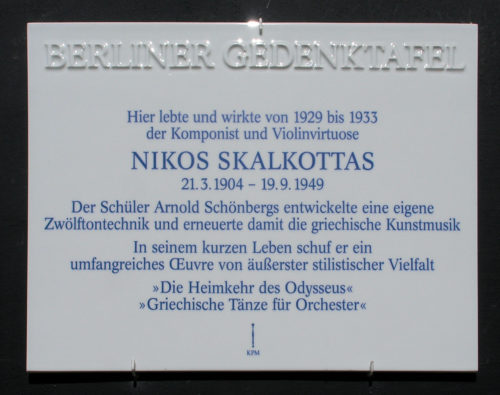

»Einen Großteil von Skalkottas’ sinfonischem Genie gilt es noch zu entdecken: Seine sinfonische Musik muss vielleicht so lange auf Anerkennung warten wie die Schuberts, dessen Charakter und Schicksal er in ziemlich vielen Punkten teilt, darunter seine Produktivität und die fehlenden Möglichkeiten (oder Interesse?), seine eigene Musik zu hören.« So schrieb der Musikwissenschaftler Hans Keller in einem posthum 1994 veröffentlichten Aufsatz über einen der bedeutendsten Komponisten Griechenlands: Nikos Skalkottas (1904–1949). Auch heute, fast 25 Jahre nach Kellers Feststellung, ist dessen Musik, die sich zwischen den Schulen und Stilen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zwischen Zwölftontechnik und Rückgriff auf griechische Volksmusik bewegt, kaum bekannter geworden. Höchste Zeit, das zu ändern: Das I. Abonnementkonzert der Staatskapelle Berlin am 8./9. Oktober 2018, geleitet von Daniel Barenboim, lädt nun dazu ein, eines der wichtigsten Werke des Komponisten, nämlich die Ouvertüre »Die Rückkehr des Odysseus«, kennen zu lernen.

mehr …

Mozarts »Zauberflöte« ist ein Phänomen: die weltweit meistgespielte deutschsprachige Oper, hierzulande der Klassiker für Operneinsteiger, aber genauso für langjährige Fans. Denn trotz ihrer Bekanntheit lässt sich die Handlung dieser Oper kaum auf einen Nenner bringen, da sich alles als anders entpuppt, als es auf den ersten Blick scheint: Die abenteuerliche Geschichte von der Rettung Paminas aus den Fängen Sarastros wandelt sich zum vom Freimaurertum inspirierten Ideendrama, die anfangs so klare Grenze zwischen Gut und Bösen verschwimmt; schließlich sehen sich Tamino, seine Geliebte Pamina und ihr gefiederter Gefährte Papageno plötzlich vor Prüfungen gestellt, die sie – zumindest im Fall von letzterem – gar nicht unbedingt bestehen möchten.

Die höchst disparate Geschichte hat im Laufe ihrer mehr als 200-jährigen Rezeption verschiedenste Deutungen erfahren, ohne dass jemals eine Interpretation alle Rätsel der »Zauberflöte« auf einmal hätte lösen können. mehr …

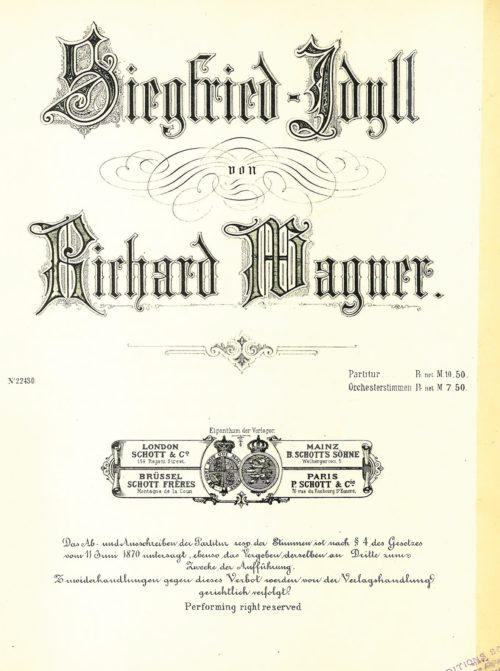

Die Wagner-Tradition der Staatskapelle Berlin ist lang und reichhaltig. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts setzt sie ein, am 1. Juli wird sie fortgeschrieben, mit zwei Kompositionen, von denen eine von Richard Wagner selbst stammt, während das andere Themen und Motive aus seinem musikgeschichtlich wohl einflussreichsten Werkes verarbeitet.

mehr …

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bildeten sich zahlreiche Militärdiktaturen in Südamerika heraus, die durch gewaltsame Umstürze an die Macht gekommen waren. Die brutale Absetzung der demokratisch gewählten sozialistischen Regierung von Salvador Allende am 11. September 1973, die durch einen von Augusto Pinochet geführte Militärputsch stattfand, gilt als hierfür als eines der prominentesten Beispiele. Doch auch in Brasilien, Paraguay, Uruguay und Bolivien herrschten in dieser Zeit Militärs, deren Geheimdienste in der Hochzeit des Kalten Krieges mit der amerikanischen Regierung unter dem Codenamen »Operation Condor« kollaborierten, um linke Oppositionelle zu verfolgen und zu töten.

mehr …

Es gibt Sujets, die wesenhaft etwas Nachtseitiges besitzen, die im Grunde nicht anders als düster und abgründig denkbar erscheinen. »Macbeth« gehört unzweifelhaft dazu, in Gestalt von Shakespeares Tragödie ebenso wie in jener von Verdis Melodramma. Durch den Dramatiker wie den Komponisten, zwei Giganten der europäischen Kultur, hat der historisch zwar greifbare, das Legendenhafte jedoch kaum einmal abstreifende schottische Warlord und König seine eigentümliche Physiognomie gewonnen. In einer gewalttätigen Zeit hat er gelebt, selbst nicht darum verlegen, Gewalt anzuwenden, wenn es seinen Zwecken dienlich war. Macbeth wurde zum Paradigma für einen Herrscher, der buchstäblich über Leichen geht und dem alle Mittel recht sind. Shakespeare und Verdi, jeder auf seine Weise, haben daraus ein Lehrstück geformt, vom erstaunlichen Aufstieg und tiefen Fall zweier Machtmenschen, Macbeth und seiner Lady, die unlösbar aneinander gekettet sind – sie primär als Antriebskraft, er als ausführendes Organ. Und obwohl in beiden Charaktere zumindest schemenhaft auch lichte Seiten aufscheinen, sind sie doch tiefschwarz gezeichnet, immerfort im schattenhaften Dunkel verbleibend.

mehr …

Etwa 500 Jahre nachdem Shakespeare 1605/06 »The Tragedy of Macbeth« niederschrieb, hat sich Macbeth zu einem der Archetypen entwickelt, die sich tief in das Bewusstsein des modernen Menschen eingeprägt haben. Macbeth zählt zu jener Gruppe von archetypischen Figuren, wie z. B. Don Giovanni und Faust, von denen man weiß, dass sie wirklich gelebt und eine konkrete Rolle in der Geschichte gespielt haben, anders als z. B. Odysseus oder Hamlet. Aber der Weg von der Geschichte zum Mythos lässt diejenigen, die ihn zurücklegen, nicht unverändert.

mehr …

Als Ruth Berghaus 1968 mit dem Bühnen- und Kostümbildner Achim Freyer den »Barbier von Sevilla« inszeniert, kann keiner ahnen, dass diese Vorstellung ganze Generationen überlebt. Inzwischen ist sie ein halbes Jahrhundert alt und bricht alle Rekorde. Sie hat über zwanzig Jahre DDR-Geschichte hinter sich und fast dreißig deutsche Einheit.

mehr …

Pierre Boulez, der große französische Komponist und Dirigent, hat diese prägnanten Worte zu Claude Debussy gefunden, zu jenem Jahrhundertkünstler, der vor genau einem Jahrhundert verstorben ist. Einer der Revolutionäre der Musik ist er gewesen, jedoch kein lauter, der mit Klang- und Wortgewalt sich Gehör verschaffte, sondern ein leiser, der mit fein gesponnenen, raffiniert ausgestaltenen Partituren die Kunst der Musik am Ausgang des 19. Jahrhunderts nachhaltig zu verändern und zu erneuern wusste. Im Jahr seines 100. Todestages haben es sich die Staatsoper und die Staatskapelle zur Aufgabe gemacht, einen Großteil seines in vielfacher Hinsicht außergewöhnlichen Orchesterwerks der Öffentlichkeit zu präsentieren.

mehr …

Richard Wagner und die Berliner Hof- und Staatsoper – das ist eine Geschichte, die glänzende Erfolge ebenso kennt wie verpasste Chancen. Viele unvergessliche Abende standen im Zeichen Wagners, von den 1840er Jahren bis heute. Das Haus Unter den Linden wurde über viele Jahrzehnte hinweg zum Ort einer intensiven Auseinandersetzung mit dem singulären Œuvre Wagners, das bekanntlich gleichermaßen rückhaltlose Bewunderer wie scharfe Kritiker gefunden hat.

mehr …

Bereits zum vierten Mal inszeniert Andrea Breth bei uns im Schiller Theater eine Oper nach großen Theaterstücken: 2011 »Wozzeck« [nach Georg Büchner], 2012 »Lulu« [nach Frank Wedekind], beide von Alban Berg vertont, 2014 dann Janáčeks »Katja Kabanowa« [nach Alexander Ostrowski]. Seit dem 5. Juli ist ihre Inszenierung von Wolfgang Rihms Kammeroper »Jakob Lenz« [nach Georg Büchner] bei uns zu erleben, die am 12. und 14. Juli das letzte Mal in dieser Spielzeit bei uns gezeigt wird.

mehr …

Ab Mai zeigen wir Hector Berlioz’ La damnation de Faust in der Inszenierung von Filmemacher und Monty-Python-Legende Terry Gilliam. Im Juni folgt mit Georges Bizets Les pêcheurs de perles das lang erwartete Opernregiedebüt von Wim Wenders. »In fast jedem Film lebt verborgen eine Oper. In jedem Filmemacher steckt, mehr oder weniger bewusst, ein Operninszenator«, schreibt Fritz Göttler, Filmkritiker der Süddeutschen Zeitung. Er hat im Filmschaffen der beiden Regisseure Tendenzen erkannt, die auf ihre Opernregie vorauszuweisen scheinen.

mehr …

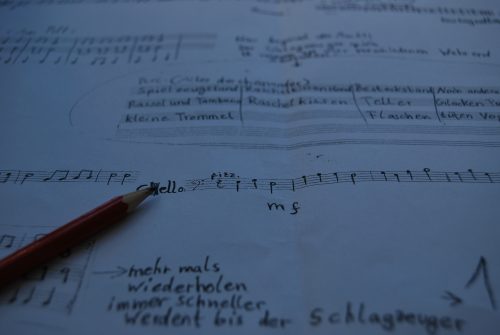

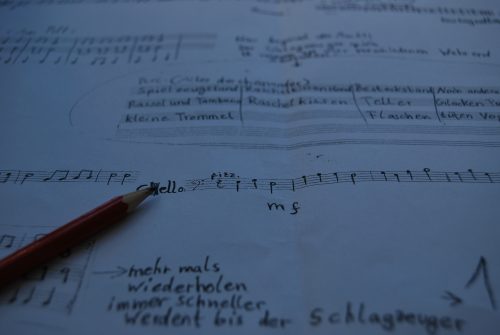

Der Landesmusikrat Berlin hat kürzlich im Rahmen von »Jugend musiziert« Werke von jungen Komponistinnen und Komponisten preisgekürt. Zu den ausgezeichneten Kindern gehören auch acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kompositionswerkstatt der Jungen Staatsoper. Unter der Leitung des Komponisten Jobst Liebrecht sind Stücke entstanden, die in einem Konzert von Mitgliedern der Staatskapelle Berlin im Gläsernen Foyer des Schiller Theaters uraufgeführt wurden.

Alexander Grams (Teilnehmer der Kompositionswerkstatt für Kinder), Jobst Liebrecht (Komponist) und Felix Wilde (Trompeter der Staatskapelle Berlin) haben ihre Gedanken zur Kompositionswerkstatt aufgeschrieben.

mehr …

Reflexion über Hofmannsthals Genese von »Die Frau ohne Schatten« – ein Text von Regieassistentin Reyna Bruns

mehr …